“釋正義”舉報釋永信玩弄女人

發(fā)布時間:2015-07-27 15:03:50 來源:鳳凰資訊

少林寺方丈釋永信。CFP 資料

原標(biāo)題:釋永信被網(wǎng)上實名舉報私生活混亂,,少林寺報案要求查處造謠者

針對網(wǎng)絡(luò)熱帖《少林寺方丈釋永信這只大老虎,,誰來監(jiān)督》,7月26日夜里,,中國嵩山少林寺官方網(wǎng)站發(fā)布報案材料,,要求“有關(guān)部門盡快對造謠者依法進(jìn)行查處”。

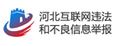

網(wǎng)絡(luò)熱帖《少林寺方丈釋永信這只大老虎,,誰來監(jiān)督》

澎湃新聞(www.thepaper.cn)檢索發(fā)現(xiàn),,7月25日,上述網(wǎng)帖在網(wǎng)絡(luò)熱傳,,網(wǎng)帖舉報釋永信私生活混亂,,侵占少林寺財產(chǎn)和玷污少林寺名譽(yù),網(wǎng)帖署名“釋正義”,,還留有電話,。

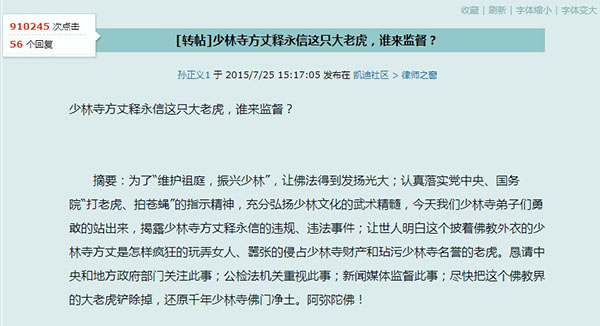

少林寺公布的報案材料

少林寺在其官網(wǎng)上公布的報案材料顯示,被控告人為“釋正義”,。

報案材料稱,,7月25日,少林寺發(fā)現(xiàn)有人以“少林寺方丈釋永信這只大老虎,,誰來監(jiān)督”為題,,發(fā)布了有關(guān)少林寺方丈釋永信的謠言。發(fā)布者自稱為“少林寺知情人士釋正義”,,以實名舉報為噱頭,,發(fā)布了諸多毫無事實依據(jù)的不實言論,而該謠言已經(jīng)被部分不明真相的媒體或網(wǎng)友大肆轉(zhuǎn)載,。

“其中,,對釋永信方丈無中生有、惡意編造的侮辱,、誹謗,,不僅對釋永信方丈的名譽(yù)造成了惡劣影響,更對禪宗祖庭少林寺的名譽(yù)及少林僧團(tuán)的形象造成嚴(yán)重?fù)p毀,!”報案材料稱,。

報案材料稱,,“根據(jù)我國《刑法》第二百四十六條規(guī)定及《關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實施誹謗等刑事案件的司法解釋》之規(guī)定,被控告人行為已經(jīng)構(gòu)成侮辱,、誹謗罪,,請有關(guān)部門盡快對其依法查處!”

據(jù)澎湃新聞查詢,,少林寺曾多次針對“網(wǎng)絡(luò)謠言”,、舉報網(wǎng)帖報案或發(fā)表聲明。

釋永信談緋聞,,“再待幾年你且看他”

選摘自2011年釋永信在少林寺圖書館內(nèi)接受環(huán)球人物雜志記者采訪

記者:這次“情婦”,、“私生子”傳得很厲害,您是什么態(tài)度,?

釋永信:我一直不接受媒體采訪,,就是不想回應(yīng)。其實這也算不上什么事,,我們心里踏實,。至少佛教界和熟悉我們的各級主管部門,對少林寺都很了解和認(rèn)同,。要是按網(wǎng)上那種說法,,我們早就出問題了,走不到今天,。

記者:北大女生李靖倩,、社會名人楊瀾,和您什么關(guān)系,?

釋永信:網(wǎng)上說的那些人,,除了楊瀾我見過,其他都不認(rèn)識,。這些事情不值得說,,一來一往的,沒意思,,不說了,。

記者:不想澄清嗎?

釋永信:沒有必要澄清,,遇到這樣的事,,就讓它過去。佛教教義中說,,“是非以不辯為解脫”,,我們只往前看。有些事情靠時間和空間來解決,,時間和空間不夠的話,,你現(xiàn)在努力解釋也是很累的,。

記者:您這樣會被人認(rèn)為是在回避什么。

釋永信:我的態(tài)度就像昔日寒山(文殊菩薩化身)問拾得(普賢菩薩化身):世間謗我,、欺我,、辱我、笑我,、輕我,、賤我、惡我,、騙我,,如何處治乎?拾得曰:只是忍他,、讓他、由他,、避他,、耐他、敬他,、不要理他,,再待幾年你且看他。

記者:難道一點都不生氣,?

釋永信:(這些傳言),,我沒有把它當(dāng)做一種壞事,反而當(dāng)做好事,。通過它,,會對自我提出更高的要求。這么多聲音在關(guān)注,,也是對我們的愛護(hù),。只有朋友和親近的人,才會對你提出批評,,如果不是關(guān)心我們少林文化,,不是朋友,就不會批評,。

記者:既然如此,,為什么要懸賞舉證?

釋永信:事情是10月2日發(fā)生的,,7日引起社會注意,,13日才發(fā)聲明。我的初衷就是不理睬,。但很多社會名人和明星被卷進(jìn)網(wǎng)上的傳言,,他們都希望少林寺能有個態(tài)度,。我的弟子和信徒們也不理解,經(jīng)常會和我說起這些事,,覺得難過,。

記者:您怎么看待出家人的七情六欲?

釋永信:和尚不準(zhǔn)有婚姻戀愛關(guān)系,,否則就犯根本大戒,,要離開僧團(tuán),沒有一點含糊,,這是我們的戒律,。新中國成立后在佛教界有過一次大討論,有青年和尚提出可以學(xué)日本和尚娶妻生子,。一位將近120歲的虛云老和尚氣得拍桌子,,說僧衣不能脫,必須保持僧衣素食獨身,,否則佛教就沒有意義了,。爭議通過李濟(jì)深,請示到周總理,、毛主席那里,。周總理說,外國在攻擊中國沒有宗教人權(quán),,我們保留這么一個傳統(tǒng)宗教,,這樣在國際上也有交代。所以從上世紀(jì)50年代延續(xù)至今都是如此,。

人的七情六欲與生俱來,,沒有這種欲望,就沒有必要修行受戒,。我們佛教界反而要的是有七情六欲的人,,這樣才具有挑戰(zhàn)性。要你依靠自己的定力和修行,,來克服這些事情,,那樣更磨煉你的信仰和毅力。

評論排行

- · 直播廊坊(3011)

- · 【直播】廊坊市新冠肺炎...(1)

冀公網(wǎng)安備 13100302000519號

冀公網(wǎng)安備 13100302000519號